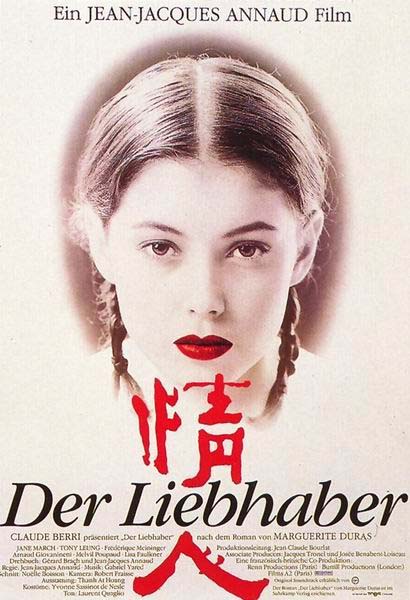

昏黄的灯光,散落的雨滴,苍老的妇人。请你,静静地坐下,听她的故事,“I have a destroyed face。Very early in my life it was toolate。At 18,I aged。”十五岁半的白人女子,刚刚发育的胸像初绽的蓓蕾盛开在松垮垮的裙子里,纤细的小腿踩着曾经华美的旧鞋子, 临风伫立在肮脏拥挤的轮渡上。他是白衣的华人少爷,黑色的房车内,静默地望向那个戴着男式帽子的女孩,下去,走向她。这一幕,是诗经里讲的吧:有美一人,清扬婉兮,邂逅相遇,适我愿兮。他送她回学校,穿过茂密的树木。他的手试探着覆在她小小的手上,她轻轻地颤抖着闭上眼睛,如惶惑的小兽闯进了未知的世界。

仍是那辆黑色的车,他在等她。她走来,嘟起美丽的小嘴,粉粉的,嫩嫩的,如枝头的蔷薇花苞,轻轻地,压在车窗上,不说一句话,转身离开。车里,他依然沉静。音乐响起,温暖而寂寞,那是 花开的声音。闹市中的小屋里,带着茉莉芬芳的尘埃踮着脚翩翩起舞。他带她,来这里。他问她,中国男人有三妻四妾,你喜欢吗?哦,喜欢,我喜欢,她依然是淡漠的。他熟练地做着她陌生的事情,轻轻地褪去她单薄的裙,抱着她。年轻的女孩像百合一样赤裸盛开,那个长她十七岁的中国男人,将丝绸一样顺滑的身体轻轻贴上,一树梨花压海棠。情欲,像阳光下的雪,清冷又灼热。他带她穿过喧嚣的街,带她走向大海,迎向海的深处那神秘而悠远的存在。她低低地呻吟,他软弱地起伏。如暗夜的剪影,恍惚而真实。

Saigon,两个异乡客,在这里相逢。知前路不可同行,所以放纵沉溺;轻松地谈起未来,他不可违背的父命,她不再拥有的童贞。他用身体温暖这个阴影下长大的女孩,却带她走入无边的黑暗,深不可测,无可救赎。他们是情人,仅此而已,没有婚姻,没有未来,所有能做的,只是在这个黯淡的房间里相拥,用身体抚慰。捏着她的脸, 望向她无辜而脆弱的眼, 他要她讲“ I was thinking about money,and only about money, since the moment I saw you on the ferry。”他知彼此深爱,但没有勇气带她离开,所以干脆摧毁感情本身。她的贫穷,她的疏离,她的无所求,让他无从把握。You are a whore,他无所顾忌地刺痛她,爱她的心绝口不提,让所有的一切在今夜破碎。他的隐忍煎熬,她的骄傲倔强,在他父亲的财产面前,溃败成灰。那就这样吧!注定要离别的人,又何必为分离叹息。

落雨的夜,她去找他,推开门的瞬间她突然明白,物是人非,其实是个很凄凉的词,所有的一切都在,可是人,却永远地离去了。那些曾经的感动都如前尘旧梦,只存在于记忆,永不重现。她穿着雨衣,坐在床边,如一只吐完了丝的蚕,怅然若失。哀莫大于心死。

她一袭黑衣,沉静地注视着那个男人,她的情人。这一天,是他的婚礼,浓艳的红色铺天盖地,映得湖水喜气洋洋。她的哀伤,藏在那顶男式帽子下,深深地,如幽不见光的山洞,找不到一丝希望。他的心,亦有不甘吧?回首,再回首,越过密密麻麻的人群,找到她,如溺水之人抓到唯一的生机。片刻停留,终于放手,他仍是迎向那个门当户对的东方女子。她的悲伤,粉碎在喧天的锣鼓声中,无人知晓。

吐着浓烟的轮船带她回法国,渐行渐远之时她发现他在岸边,静静地望着她,一如初次相见,她的泪悄无声息落下。在印度洋上,当欢快的乐声响起,她才明白她是这样地深爱着他,那份被压抑的爱排山倒海,迎面而来,她失声痛哭。无法告别的哀伤和绝望。战乱、离婚、死亡、岁月剥落了一切美丽,她满头青丝白发苍苍。

在巴黎,她接到了他的电话,她的中国情人,他对她说:

It was as before

that he still loved her

that he would never stop loving her

that he would love her until his death